登録支援機関とは?特定技能制度での支援内容や申請要件・委託費用を解説

- info102449

- 2025年5月23日

- 読了時間: 23分

更新日:2025年9月29日

日本の労働力不足は深刻な問題となっており、その解決策の1つとして外国人材の活用に注目が集まっています。2019年4月に導入された在留資格「特定技能」は、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。

この特定技能制度を円滑に運用し、特定技能外国人材が日本で安心して働いたり生活したりできるようにサポートするのが「登録支援機関」です。

この記事では、登録支援機関の概要や役割、支援内容、選び方、そして登録申請の要件まで解説していきます。特定技能外国人の受け入れを検討している企業担当者の方は、ぜひご一読ください。

目次

登録支援機関とは?要件や概要

登録支援機関とは、特定技能所属機関(特定技能外国人を受け入れる企業・個人事業主等)からの委託を受け、特定技能1号外国人が日本で安定的かつ円滑に活動を行うための支援計画を作成し、その計画に基づいた支援を実施する機関です。この業務を行うためには、出入国在留管理庁長官の登録を受けなければいけません。

ただし、自社で特定技能外国人を受け入れる企業が、自社の外国人社員の支援のみを行う場合は、登録支援機関としての登録は不要です。

(ただし、一定の基準を満たす必要あり)

特定技能制度における登録支援機関の役割

特定技能制度では、外国人材が安心して日本で活動できるよう、受入れ機関(企業)に対して、外国人材への支援を行うことを義務付けています。一方で受入れ機関のなかには、自社だけで十分な支援体制を整えることが難しい場合もあるでしょう。

そこで重要な役割を果たすのが、「登録支援機関」です。登録支援機関は、受入れ機関からの委託を受けて、特定技能外国人に対するきめ細やかな支援を行います。

登録支援機関に課せられた2つの義務

登録支援機関には法律上、主に以下の2つの義務が課せられています。

特定技能外国人に対する適切な支援の実施義務

登録支援機関は、委託を受けた特定技能所属機関に代わって、特定技能外国人に対する多岐にわたる支援(後述)を適切に実施する義務。

出入国在留管理庁への各種届出義務

登録支援機関は、支援業務の状況に関して、定期的にまたは随時、出入国在留管理庁に対して各種の届出を行う義務。

これらの義務を怠った場合、登録の取り消しや改善命令などの行政処分を受ける可能性があります。そのため、登録支援機関は法令を遵守し、誠実に支援業務に取り組まなければいけません。

出典:出入国在留管理庁『1号特定技能外国人支援・登録支援機関について』(2025年5月現在)

特定技能外国人に対して登録支援機関が支援する内容

特定技能外国人を受け入れる際は、以下の10項目の支援を行う必要があります。

①事前ガイダンス実施

②出入国時の送迎

③住宅確保や生活に必要な契約をサポート

④生活オリエンテーション実施

⑤公的手続き等への同行

⑥日本語を学習する機会の提供

⑦相談・苦情の対応

⑧日本人との交流を促進

⑨転職支援

⑩定期面談・行政機関への通報

それぞれ支援には「義務的支援」と「任意的支援」があります。主な支援内容を10項目について、それぞれ義務的支援と任意的支援の具体例を見ていきましょう。

①事前ガイダンス実施

特定技能外国人が来日する前に、日本での生活や労働に関する基本的な情報を伝えるための「事前ガイダンス」を行う義務があります。

対面またはビデオ通話などを利用し、外国人が十分に理解できる英語などで行いましょう。

ガイダンスで説明をする必要があるのは、以下の内容です。

義務的支援のガイダンス内容

労働条件、雇用契約

活動内容(従事する業務の具体的な内容、範囲、責任など)

在留資格や査証申請などの入国にあたっての手続きについて

保証金や違約金を定める契約の締結は禁止されていること

受入れ機関または登録支援機関が提供する支援の具体的な内容

相談・苦情の連絡先

特定技能外国人に支援の費用を負担させることができないこと

資格外活動や不法就労など、法律に違反する行為を行ってはならないこと

任意的支援のガイダンス内容

日本の気候や季節ごとの服装、持ち物に関するアドバイス

日本の文化や生活習慣、マナーに関する基本的な情報提供

勤務地や居住予定地の地域情報(交通機関、スーパー、病院など)

日本での生活費の目安や送金方法に関する情報提供

日本で使用できるSIMカードやWi-Fi環境に関する情報

②出入国時の送迎

慣れない土地での移動は、外国人にとって不安要素です。外国人労働者の移動をサポートすることは、安心感を与える上で欠かせません。また、失踪を防ぐためにも重要な支援として定められています。

義務的支援の内容

入国時:特定技能外国人が日本の空港(または港)に到着した際、出迎えを行い、事業所または住居まで送迎する。公共交通機関を利用する場合は、同行して乗り換え案内等を行う。

出国時:特定技能外国人が日本から出国する際、空港(または港)まで送迎し、保安検査場の前まで同行して見送る。搭乗手続きや出国手続きのサポートも含まれます。

※すでに日本に住んでいる外国人を採用する場合や、退職後に国内にとどまる場合は支援不要

単に送迎するだけでなく、移動中に日本での切符の買い方や公共交通機関でのマナーを伝えるなどのコミュニケーションが取れるとより良いでしょう。

③住宅確保や生活に必要な契約をサポート

登録支援機関は、特定技能外国人が住居の確保とライフラインの契約手続きを円滑に進められるよう、サポートする必要があります。

義務的支援の内容

住居の確保に係る支援:

連帯保証人になる、または受入れ機関が確保した社宅等を提供

賃貸物件を探す際の不動産仲介業者への情報提供や、必要に応じて同行

賃貸借契約締結時のサポート(契約内容の説明、手続きの補助など)

生活に必要な契約に係る支援:

銀行口座の開設手続きへの同行、必要書類の準備補助

携帯電話の契約やSIMカード購入のサポート、手続きへの同行

電気・ガス・水道などのライフラインの契約手続きの補助

任意的支援の内容

家具や家電製品(冷蔵庫、洗濯機、寝具など)の購入またはレンタルの手配支援。

インターネット回線の契約手続きの補助。

自転車の購入や登録手続きの支援。

引越し作業の手伝いや、引越し業者の手配支援。

日本のゴミ出しルールの説明や、分別方法の指導。

④生活オリエンテーション実施

日本で生活していく上で必要な知識や情報を、外国人本人が十分に理解できる言語で提供します。

義務的支援の内容

以下の事項について、外国人が十分に理解できる言語で、8時間以上実施することが求められています。

日本のルール・マナー:交通ルール(自転車の乗り方を含む)、ゴミの分別方法、騒音問題、公共の場でのマナーなど。

公共機関の利用方法:役所、銀行、郵便局、病院などの利用方法、手続きについて。

医療機関に関する情報:病気やけがをした際の医療機関の受診方法、健康保険制度について。

交通安全に関する情報:日本の交通ルール、自転車の安全な乗り方、事故に遭った場合の対処法など。

災害時の対応:地震、台風などの自然災害発生時の避難場所、連絡方法、情報収集方法など。

出入国管理および労働関係法令に関する知識:在留資格の範囲、労働基準法、労働安全衛生法などの基本的な内容。

相談・苦情の申出先:職場や生活上の悩み、トラブルについて相談できる窓口(登録支援機関の担当者、専門機関など)の連絡先や利用方法。

人権侵害や差別を受けた場合の対応:相談窓口の案内、法的保護に関する情報提供。

なお、登録支援機関ではこれらの情報をまとめた生活ガイドブックなどを配布し、必要に応じて個別相談にも対応します。

⑤公的手続き等への同行

日本で生活する上で必要となる行政手続きに同行し、書類作成などを補助します。

義務的支援の内容

市区町村役場での手続き:住民登録(転入届)、マイナンバーカードの申請などへの同行、書類作成の補助

税務署での手続き:納税に関する手続き(必要な場合)への同行、書類作成の補助

社会保険事務所での手続き:健康保険、厚生年金保険などの加入手続き(必要な場合)への同行、書類作成の補助

ハローワークでの手続き:失業保険の手続き(必要な場合)への同行、書類作成の補助

その他必要な公的手続き:運転免許証の取得・更新手続き(必要な場合)などへの同行、書類作成の補助

これらの手続きは、外国人が十分に理解できる言語で説明し、安心して手続きを行えるようサポートします。

⑥日本語を学習する機会の提供

日本での生活や仕事を円滑に進めるために、日本語学習ができる環境を継続的に提供します。

義務的支援の内容

日本語教室に関する情報の提供:地域の日本語教室やボランティア団体が実施する日本語学習プログラムの案内、入学手続きの補助

オンライン日本語学習教材に関する情報の提供:インターネット上で利用できる日本語学習サイトやアプリの情報提供

日本語学習教材に関する情報の提供:書籍や参考書、問題集などの情報提供

日本語能力試験(JLPTなど)に関する情報の提供:試験日程、申込方法などの情報提供

任意的支援の内容

日本語学習教材の無償提供または購入費用の補助

登録支援機関が独自に日本語学習の機会(例:社内日本語教室の開催、外部講師の派遣など)を設定・提供

日本語学習のための時間の確保について、受入れ機関と協議し、協力体制の構築

日本語学習の進捗状況を定期的に確認、学習意欲の維持サポート

日本語能力試験の受験料の補助

⑦相談・苦情の対応

職場や生活上の悩み、困りごと、不満などを抱えた際に、外国人が気軽に相談できる体制を整えます。相談・苦情の内容は、労働条件、人間関係、生活環境、差別的待遇など多岐にわたる可能性があります。

真摯に対応し、問題解決に向けてサポートすることが求められます。

義務的支援の内容

相談・苦情を受け付ける体制の整備:

外国人が十分に理解できる言語(母国語など)で相談できる担当者を配置

面談、電話、メール、SNSなど、複数の相談手段を用意

就業時間外やプライバシーが確保できる場所など、相談しやすい時間帯や場所を設定

相談・苦情への対応:

受け付けた相談・苦情の内容を正確に把握し、記録

相談内容に応じて、適切な助言や指導を行う

必要に応じて、関係行政機関(労働基準監督署、ハローワーク、人権擁護機関など)の窓口を案内し、同行するなどの支援を行う

相談者や通報者のプライバシーを保護し、不利益な取り扱いをしないことを徹底

任意的支援の内容

定期的なアンケートを実施し、潜在的な悩みや不満を早期に発見

専門家(弁護士、カウンセラーなど)への相談が必要な場合に、その手配や費用の一部を補助

メンタルヘルスケアに関する情報提供、必要に応じて専門機関への橋渡しを行う

トラブル解決後のフォローアップを行い、再発防止に努める

⑧日本人との交流を促進

外国人が日本社会に溶け込み、孤立感を抱かずに生活するためには、地域住民や職場の日本人との交流が必要です。活動を通じて、外国人が地域社会の一員として受け入れられていると感じられるように支援します。

義務的支援の内容

地域住民との交流の機会の提供:

地域の祭りやイベント、スポーツ大会、文化交流会などの情報を案内し、参加を希望する場合は手続きを補助

自治会や町内会への加入を案内し、地域活動への参加の促進

日本の文化を理解するための機会の提供:

地域の文化施設(博物館、美術館など)や史跡への訪問機会

日本の伝統文化(茶道、華道、書道など)を体験できる機会

任意的支援の内容

社内での交流イベント(歓迎会、懇親会、レクリエーションなど)を企画・実施

ボランティア活動への参加を奨励し、その機会を提供

日本人従業員に対して、異文化理解を深めるための研修や情報提供を行う

外国人の母国の文化を紹介するイベントを企画し、相互理解を促進

地域の国際交流協会などと連携し、交流の機会を増やす

⑨転職支援

特定技能外国人が、受入れ機関側の都合(倒産、解雇など)により雇用契約を解除された場合、または本人の責に帰すべき事由によらない理由で転職を希望する場合、登録支援機関は転職に向けた支援を行います。

義務的支援の内容

ハローワークや民間の職業紹介事業者、業界団体などを通じて、新たな受入れ先の情報提供

勤務状況や能力に関する推薦状を作成

履歴書や職務経歴書の書き方、面接の受け方など、求職活動に必要な知識の提供

公的職業安定機関等へ当該外国人の情報(希望職種、技能レベルなど)を提供

その他転職活動に必要な支援

ただし、自己都合による転職の場合や、本人の責に帰すべき事由による解雇の場合は、必ずしもこの支援の対象となるわけではありません。支援の範囲については、個別の状況に応じて判断されます。

⑩定期面談・行政機関への通報

特定技能外国人が日本で適正に就労し、安心して生活できているかを確認するために、定期的な面談を実施しなければいけません。また、法令違反等の問題を発見した場合には、速やかに関係行政機関に通報する義務が生じます。

義務的支援の内容

定期的な面談の実施:

特定技能外国人と、その監督をする立場にある者(直属の上司など)それぞれと、3ヶ月に1回以上の頻度で面談を実施

面談は、外国人が十分に理解できる言語で行う

面談内容は、労働時間、賃金、業務内容、健康状態、生活状況、人間関係、悩みや不満など

面談の結果は記録し、支援計画の実施状況に関する報告書を作成して、出入国在留管理庁に提出

行政機関への通報:

面談や日常の支援活動を通じて、法令違反や、人権侵害、不当な差別などの事実を把握した場合は、速やかに労働基準監督署や出入国在留管理庁などに通報

通報したことを理由に、特定技能外国人や通報者が不利益な取扱いを受けないように配慮

任意的支援の内容

月に1回など面談の頻度を増やす

面談内容をより詳細に記録し、個別の課題に応じたきめ細かいフォローアップを行う

キャリアアップに関する相談にも応じ、必要な情報提供やアドバイスを行う

ストレスチェックなどを導入し、メンタルヘルスの不調を早期に発見

登録支援機関への委託が必須・任意のケース

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、外国人に対する支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するかを選択できます。

状況によっては登録支援機関への委託が実質的に必須となるケースもあります。

ここからは、必須・任意のケースについて詳しく見ていきましょう。

過去に外国人材の受入れに関して不適切な行為があった場合は「必須」

法律上、受入れ機関が自ら支援を行う体制がないと判断される場合、または過去に問題があった場合には、登録支援機関への全部委託が求められることがあります。

具体的には以下のようなケースが考えられます。

外国人が十分に理解できる言語で支援できる担当者がいない

支援責任者や支援担当者を選任できない

過去5年以内に中長期在留者の受入れ実績がない

過去の法令違反など、支援計画を適切に実施する能力がないと判断される事情がある

過去5年以内に、出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為を行った

過去1年以内に、特定技能外国人または技能実習生が、受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明になっている

受入れ機関が、支援費用を直接または間接に外国人に負担させている

刑罰法令違反による罰則を受けたことがある

これらの基準に該当する場合、全ての支援業務を登録支援機関に委託しなければなりません。

自社で支援体制を構築できる場合は「任意」

必須ケースに該当しない場合、受入れ企業は支援業務を自社で行うか、一部または全部を登録支援機関に委託するかを任意で選択できます。

自社で支援を行う場合、受入れ企業は出入国在留管理庁が定める基準(支援責任者・支援担当者の選任、中立性の確保、過去の不正行為がないことなど)を満たす必要があります。これらの基準を満たし、かつ10項目の支援業務を適切に実施できる体制が整っていれば、内製化も可能です。

特定技能外国人への支援を内製化するための課題

特定技能外国人への支援を自社で内製化しようとする場合、以下のような課題に直面する可能性があります。

専門知識の習得・維持:関連法規は複雑で改正も多く、常に最新知識を維持し専門担当者を育成するには負担が伴う

多言語対応人材の確保:外国人との円滑な意思疎通のため、母国語等に対応できる人材の確保や育成は時間と費用がかかる

支援担当者の負担と専門性:多岐にわたる支援業務は担当者の負担を増やし、異文化理解や問題対応の専門性も不可欠

情報収集・体制維持コスト:制度変更への追随や最新情報の収集、支援体制の維持には継続的なコストと労力が必要

緊急時の対応:病気や事故など不測の事態に迅速・適切に対応できる体制(24時間窓口等)の構築も課題となり得る

これらの課題をクリアできる体制が社内に整っているのであれば、支援を内製化するのも1つの選択肢です。しかし、多くの企業にとっては、専門的なノウハウを持つ登録支援機関に委託する方が、効率的かつ確実に支援できるでしょう。

登録支援機関に支援を委託する3つのメリット

特定技能外国人を受け入れる企業が、登録支援機関に支援業務を委託することには、多くのメリットがあります。ここでは、主な3つのメリットについて解説します。

負担を軽減できる

教育に専念できる

トラブルを防ぎやすい

それぞれ見ていきましょう。

負担を軽減できる

外国人材を受け入れる際には、在留資格の申請手続き、住居の確保、生活インフラの契約、各種行政手続き、そして日々の生活サポートなどの業務が生じます。

登録支援機関に支援業務を委託することで、これらの煩雑な手続きやサポート業務の多くを専門家チームに任せることが可能です。これにより、受入れ企業は自社のコア業務にリソースを集中的に投入でき、全体的な業務効率の向上に繋がるでしょう。

教育に専念できる

受入れ企業にとって重要なのは、外国人が持てる能力を最大限に発揮できるよう、業務に関する指導や教育を丁寧に行うことです。

登録支援機関に生活面や手続き面のサポートを委託することで、受入れ企業の担当者は、外国人に対するOJT(On-the-JobTraining)や業務指導、安全衛生教育といった、本来注力すべき業務により専念しやすくなります。

トラブルを防ぎやすい

外国人材を受け入れる際には、価値観などの違いから、予期せぬ誤解やコミュニケーション不足によるトラブルが発生する可能性があります。

登録支援機関は、外国人支援に関する専門的な知識や豊富な経験を有しており、多言語対応が可能なスタッフが在籍している場合が多いです。そのため、外国人との円滑なコミュニケーションを促進し、文化的な背景を理解した上で適切なアドバイスを行うことで、さまざまなトラブルを未然に防ぎやすくなるでしょう。

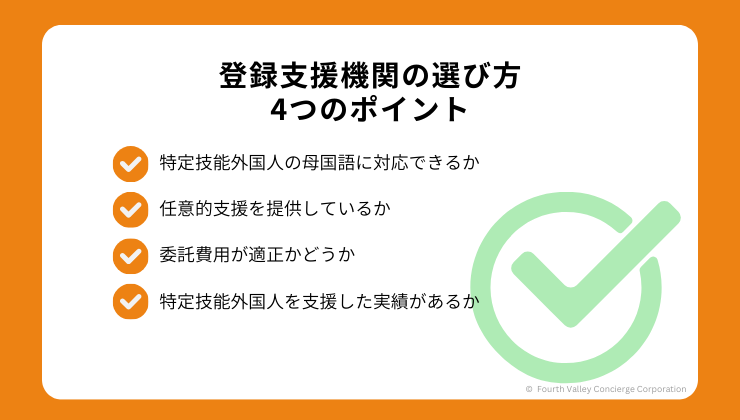

登録支援機関の選び方のポイント4つ

特定技能外国人の円滑な受入れと活躍を実現するためには、信頼できる登録支援機関を選ぶことが重要です。しかし、数多くの登録支援機関の中から、自社に最適なパートナーを見つけるのは容易ではありません。

ここでは、登録支援機関を選ぶ際のポイントを4つ解説していきます。

特定技能外国人の母国語に対応できるか

任意的支援を提供しているか

委託費用が適正かどうか

特定技能外国人を支援した実績があるか

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①特定技能外国人の母国語に対応できるか

登録支援機関を選ぶ際には、受け入れる予定の外国人の母国語に対応できるスタッフが在籍しているか、または通訳体制が整っているかを確認することが重要です。

対応可能な言語の種類や、通訳の質(専門用語への対応力など)についても、事前に確認しておくと良いでしょう。単に「対応可能」というだけでなく、実際にどのようにコミュニケーションをサポートしてくれるのか、具体的な事例などを聞いてみるのも有効です。

②任意的支援を提供しているか

登録支援機関が行う支援は、法律で定められた義務的支援だけでなく、任意的支援の内容や質も重要です。義務的支援が網羅されていることはもちろんですが、外国人や受入れ企業のニーズに応じた、柔軟できめ細やかな任意的支援を提供しているかを確認しましょう。

③委託費用が適正かどうか

登録支援機関への委託費用は、提供されるサービス内容や支援の範囲、外国人の人数などによって大きく異なります。提供されるサービス内容と照らし合わせて、費用が適正であるかを見極めなければいけません。

月額費用、初期費用、オプション費用などの料金体系や内訳、別途費用の有無などを詳細に確認しましょう。

④特定技能外国人を支援した実績があるか

特定技能制度は比較的新しい制度です。そのため、まだ特定技能外国人の支援実績が少ない登録支援機関もあるかもしれません。可能であれば支援実績が豊富で、ノウハウを蓄積している登録支援機関を選ぶ方が安心です。

登録支援機関に委託する際の費用について

初期費用や月額費用の有無、支援項目ごとの費用は登録支援機関によって異なります。入国前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期面談、同行サポートそれぞれに費用が掛かる場合と、支援業務一括でパッケージになっている場合などがあります。

なお、支援費用は受入れ企業側が負担しなければいけません。また、登録支援機関への委託費用の他、ビザ申請費用や特定技能外国人への給与などの諸費用がかかります。

登録申請する際の要件・必要書類

特定技能外国人への支援業務を行いたい企業や個人事業主は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで「登録支援機関」になれます。ここでは、登録申請を行う際の主な要件と必要書類について解説します。

要件

支援責任者および1名以上の支援担当者を選任している

支援業務を的確に遂行するための体制が整備されている

外国人が十分に理解できる言語で情報提供や相談対応ができる体制がある

支援内容や外国人の個人情報の適切な管理体制がある

支援の公正性・中立性を確保できる体制である

過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていない

支援費用を直接又は間接に外国人に負担させない

刑罰法令違反による罰則を受けていない(役員等を含む)

特定技能所属機関になろうとする者、又は既になっている者ではない

原則として、自社で特定技能外国人を受け入れる企業は、他社の特定技能外国人の支援を行う登録支援機関にはなれません。ただし、自社で受け入れる特定技能外国人に係る支援業務のみを行う場合は、この限りではありません(この場合、登録支援機関としての登録は不要ですが、一定の基準を満たす必要があります)。

その他、支援業務を適正に実施できると認められる

これらの要件は、登録支援機関が質の高い支援を提供し、特定技能制度の信頼性を確保するために設けられています。

出典:出入国在留管理庁『出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律』(2025年5月現在)

必要書類

登録支援機関の登録申請には、多岐にわたる書類の提出が必要です。主な必要書類は以下の通りです。

登録支援機関登録申請書

手数料納付書(収入印紙を貼付)

申請者の概要書

登記事項証明書

定款又は寄付行為の写し

役員の住民票の写し

支援責任者の履歴書、就任承諾書および誓約書の写し

支援担当者の履歴書、就任承諾書および誓約書の写し

支援業務を行う事業所の概要に関する書類

支援業務に関する規程

外国人が十分に理解できる言語により情報提供を行うことができる体制があることを明らかにする資料(対応可能言語、通訳者の確保状況など)

支援費用を外国人に負担させないことを誓約する書面

過去5年間の出入国又は労働に関する法令の遵守状況を明らかにする資料

出典:出入国在留管理庁『登録支援機関の登録申請に係る提出書類一覧・確認表(pdf)』(2025年5月現在)

登録が許可されると、登録支援機関登録簿に登録され、登録支援機関としての業務を開始することができます。なお、登録の有効期間は5年間で、更新手続きが必要です。

登録支援機関についてよくある質問

登録支援機関についてよくある質問と回答をご紹介します。

監理団体と登録支援機関の違いは何ですか?

最も大きな違いは、支援する外国人の在留資格です。監理団体は「技能実習」制度において、技能実習生の受け入れから帰国までを監理・サポートする非営利団体です。

一方、登録支援機関は「特定技能」制度において、特定技能外国人の日本での安定的な就労と生活を支援する機関であり、こちらは営利・非営利を問いません。監理団体が登録支援機関として登録し、両方の役割を担うことも可能です。

登録支援機関へ委託するのは必須ですか?

受入れ企業が一定の基準を満たし、自社で支援体制を構築できる場合は、自社支援を行うことが可能です。

しかし、初めて特定技能外国人を受け入れる場合や、支援のための人員を確保できない場合は、法令で定められた支援義務を果たすため、全ての支援業務を登録支援機関に委託しなければいけません。

登録支援機関を利用するメリットは何ですか?

最大のメリットは、受入れ企業の業務負担を大幅に軽減できる点です。事前ガイダンス、住居の確保、各種行政手続きの同行といった専門知識が必要な支援業務を全て委託できます。また、専門機関による適切なサポートは、外国人材の早期離職を防ぎ、結果的に安定した人材確保に繋がります。

まとめ

登録支援機関は、特定技能外国人が日本で安心して働き、生活できるよう、専門的な知識と経験を活かして多岐にわたる支援を提供する重要な存在です。受入れ企業にとっては、外国人材の受入れに伴うさまざまな負担を軽減し、本来の業務に集中できる環境を整える上で、心強いパートナーとなり得ます。

特に、初めて特定技能外国人を受け入れる企業や、自社だけでは十分な支援体制を構築することが難しい企業にとって、信頼できる登録支援機関のサポートは不可欠といえるでしょう。

特定技能制度と登録支援機関の仕組みを正しく理解し、効果的に活用することで、企業は持続的な発展を目指すことができるでしょう。

外国人採用・グローバル採用、スタートするなら今

外国人材の採用をはじめたいけれど、ビザの手続きや受け入れ体制の整備などの不安があるという方へ。

Connect Job は、世界中から46万人の登録者が利用しており、日本での就職を希望する優秀な外国人材と企業をつなぐプラットフォームとして、多くの企業に選ばれています。

採用支援実績は1000社以上。

戦略から採用、ビザ申請のサポート、入社後のフォローまでワンストップで行っているため、初めての外国人採用でも安心してご相談ください。

無料・30秒のフォーム入力で詳細資料を送付します

ご準備不要!「こんな人材を募集している」と伝えるだけでOKです!

Connect Job編集部

世界中のトップクラス人材と企業を繋ぐ外国人採用のトータルサポート「Connect Job」。Connect Job編集部は外国人採用と長年向き合ってきた経験をもとに、採用に役立つ実践的なノウハウや最新動向をお届けします。

企業の採用現場でよくある課題や、採用担当者・外国人社員の声など、現場をよく知る社員が編集を担当しています。リアルな現状を知る私たちから、「プロフェッショナル」かつ「現場目線」で役立つコンテンツを発信しています。

運営会社:フォースバレー・コンシェルジュ株式会社(https://www.4th-valley.com)