外国人雇用とは?企業が知っておくべき手続き・注意点・在留資格の基礎を徹底解説|外国人採用ガイド

- numabukuro4649

- 2025年4月8日

- 読了時間: 20分

更新日:2025年10月17日

人手不足が深刻化するなかで、多くの企業が「外国人雇用」に注目しています。

しかし実際には、「どの在留資格で雇えるのか」「どんな手続きが必要なのか」「違法にならないための注意点は?」といった疑問を持つ担当者も少なくありません。

本記事では、外国人雇用の基礎知識から採用・在留資格申請・入社準備・受け入れ体制づくりまで、企業が押さえておくべきポイントを体系的に解説します。

初めて外国人を採用する企業の方も、安心して一歩を踏み出せる内容です。

目次

なぜ今外国人雇用が注目されているのか?

日本の外国人労働者数は2024年に過去最多の230万人を突破し、10年前の約3倍に増加。

外国人を雇用する事業所数も34万箇所を超えています。この背景にあるのが、生産年齢人口の減少と高齢化による深刻な人手不足です。

特に介護、建設、運輸業などでは人材確保が追いつかず、企業にとって、外国人雇用は事業を維持・成長させるための重要な経営戦略となっています。

外国人労働者の推移や今後の予測については、こちらの記事で詳しく解説しています。

外国人雇用の際に確認すべき6つの事項

外国人雇用を行う際は、下記6つの事項をあらかじめ確認しておきましょう。

在留資格と業務内容が一致しているか

採用基準とする日本語レベルの設定

労働条件や就労規則を整理

試用期間がある場合、丁寧に説明

健康診断の説明

教育や安全配慮など「定着」のための環境整備

それぞれ詳しく見ていきましょう。

在留資格と業務内容が一致しているか

外国人雇用で最重要となるのが在留資格の確認です。

在留資格ごとに許可された業務が定められているため、職務内容が申請内容と一致していなければなりません。不適合のまま雇用すると、企業側が「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。

「知らなかった」では済まされないため、採用前に必ず在留カードを精査し、適合性を確かめましょう。不明な点は専門家へ確認しましょう。

採用基準とする日本語レベルの設定

即戦力として外国人雇用を行う場合、日本語レベルが1つの採用基準となります。

日本語教育や英語でのコミュニケーションを視野に入れる場合も、どこまで日本語レベルを許容するかのラインを決めなければなりません。

客観的指標としては「日本語能力試験(JLPT)」が有効で、最も流暢なN1から初心者レベルのN5までの5段階となっています。

一般的な営業などの社外対応では、ビジネス会話を理解できるN2以上、あるいはネイティブに近いN1レベル、社内でのコミュニケーションのみや英語を使用できる職務内容であればN3以上が目安です。

採用後のミスマッチを防ぐためにも、業務内容に合わせて必要な日本語レベルを事前に定義しておきましょう。

労働条件や就労規則を整理

採用後のトラブルを避けるため、給与や労働時間などの労働条件は書面で明確に提示するのが鉄則です。外国人採用が初めての場合は、既存の労働条件や就労規則が外国籍の方にとって十分な説明となっているか、見直しておきましょう。

認識の齟齬を防ぐため、母国語や英語に翻訳した「労働条件通知書」を用意することも検討しましょう。

試用期間がある場合、丁寧に説明

日本では一般的な「試用期間」ですが、海外では制度がない国も多いため、試用期間がある場合は丁寧に説明しましょう。「本採用を前提に、互いの相性を見る期間であること」や評価基準を丁寧に説明し、納得を得ることが不可欠です。

健康診断の説明

企業は労働安全衛生法に基づき、国籍を問わず、雇入れ時に従業員の健康診断を行わなければいけません。

もし候補者から実施理由を問われた際は、個人の適性を測るものではなく、日本の法律で定められた義務であり、従業員が安全に働ける職場環境を守るためであることを伝えましょう。

教育や安全配慮など「定着」のための環境整備

採用後の定着には、文化や価値観の違いを理解したフォロー体制が不可欠です。

仕事の進め方や慣習の違いを前提に、定期的な面談や相談しやすい環境づくりなど、積極的なコミュニケーションを心がけましょう。

外国人雇用に必要なステップを確認

外国人雇用に必要なステップは以下の通りです。

人材の募集

内定と労働契約の締結

在留資格関連の手続き

当局による審査

就労開始と定着支援

それぞれ見ていきましょう。

Step1:人材の募集

設定した人材要件に沿って募集を行います。外国人採用の場合は海外在住の候補者にアプローチすることで、母集団を大きく拡大することができます。外国人採用を専門としたエージェントを活用することも検討しましょう。

Step2:内定と労働契約の締結

面接を経て内定を出し、内定承諾書にサインをもらいます。

その後、職務内容や報酬などを明記した労働契約を締結します。

Step3:在留資格関連の手続き

管轄の出入国在留管理局へ、就労のための在留資格を申請します。

海外在住者の場合はまず在留資格認定証明書(COE)を取得しなければなりません。

Step4:当局による審査

出入国在留管理局が、申請内容の妥当性を審査します。結果通知まで1〜3ヶ月程度かかります。

Step5:就労開始と定着支援

許可が下りたら、日本へ入国し、就労を開始します。

入国後は住民登録や銀行口座開設など所定の手続きを済ませる必要があります。

メンター制度や英語のマニュアルを用意するなど、必要に応じたサポートを行いましょう。

Connect Jobでもライフサポートを行っていますので、不安な方はご相談ください。

外国人雇用の際に必要な手続き

外国人雇用の際に必要な手続きと概要は以下の通りです。

手続き | 時期 | 概要 |

雇用契約書を作成・締結する | 内定~入社日までの間 | 母国語もしくは英語で労働契約書を作成し締結する |

在留資格申請を行う | 内定承諾後~入社数か月前 | 在留資格(就労ビザ)を新規申請もしくは変更申請する |

社会保険・雇用保険の加入手続きをする | 入社後 | 日本人と同じく保険が適用される |

ハローワークに外国人雇用状況届出書を提出する | 外国人が雇用保険の被保険者となる場合は「雇入れ日の翌月10日」まで | 外国人の雇用や離職時に提出が義務付けられている |

手続きの詳細を確認していきましょう。

雇用契約書を作成・締結する

外国人労働者の雇用が決まったら、まず労働契約を締結します。

労働契約の締結では、雇用契約書の作成が必要です。雇用契約書とは、労働者と雇用者がお互いに合意したことを証明する書類を指します。

雇用側の企業が雇用契約書を作成し、外国人労働者が内容を確認して記名捺印を行い、1部ずつ保管しましょう。外国人を雇用する場合、「在留資格を取得した際に雇用契約が成立する」という旨を書類に記載しておくのがポイントです。

また、外国人労働者が理解できるよう、母国語もしくは英語で書類を作成するのが望ましいです。

在留資格申請を行う

外国人労働者が日本で働くには、在留資格(就労ビザ)が必要です。

申請方法は、新規申請と変更申請の2種類があります。

海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せる場合は新規申請(在留資格認定証明書交付申請)、日本在住の外国人を採用する場合は更新を行います。

詳しくは次の段落で解説します。

社会保険・雇用保険の加入手続きをする

外国人労働者には、日本人と同じように雇用保険や健康保険などの社会保険が適用されます。

社会保険の手続きは、日常生活で起こるリスクに備える目的で設けられた公的保障制度です。労働者の国籍に関わらず、条件を満たす事業所は加入しなければいけません。

ハローワークに外国人雇用状況届出書を提出する

外国人雇用状況届出書とは、外国人の雇用や離職時に提出が義務付けられている書類のことです。事業所で働く外国人労働者の雇用状況を把握する目的で、2007年に定められました。在留資格の「外交」、「公用」及び特別永住者を除く、すべての外国人労働者が届出の対象です。

外国人雇用状況届出書については、こちらの記事で詳しく解説しています。

在留資格申請の流れと必要書類を5つのケース別に紹介

外国人雇用のケースは5つ挙げられます。

海外在住の外国人を日本で雇用する

既に日本で就労中の外国人を雇用する(転職)

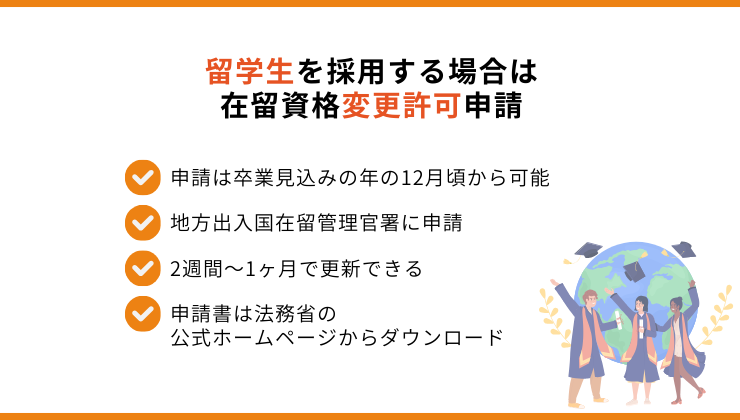

留学生を採用する(新卒採用)

アルバイト・パートで採用する

派遣で採用する

それぞれのケースで在留資格申請の流れと必要書類が異なるので、詳しく見ていきましょう。

在留資格(就労ビザ)の更新は、大きく次の2パターンに分けられます。

在留期間更新許可申請:勤務先や業務内容に変更がなく、在留期間のみを更新する場合に必要な手続き

在留資格変更許可申請:転職で勤務先や業務内容が変わる場合に必要な手続き

在留期間更新許可申請の申請先は地方出入国在留管理官署で、2週間~1ヶ月で更新できます。申請書は、法務省の公式ホームページからダウンロードしましょう。

一方で在留資格変更許可申請は、就労ビザの取得と同じで新しい勤務先での業務内容や給与に関する審査があります。審査の概要はこちらで詳しく解説しています。

1.海外在住の外国人を日本で雇用する場合

まず企業側が日本の入国管理局に対し、「在留資格認定証明書(COE)交付申請」を行います。

審査には通常1〜3ヶ月程度の時間が必要です。

認定証明書(COE)が交付されたら、企業はこの証明書を海外にいる本人へ送付しましょう。

その後、本人がその認定証明書を持って現地の日本大使館または領事館でビザ(査証)の発給申請を行います。ビザが発給されると、日本への入国が可能となり、日本の空港で上陸許可を得て在留カードが交付されます。

ある程度期間が必要な手続きのため、予定入社日に間に合うよう計画的に進めましょう。また、在留資格認定証明書は発行から3ヶ月以内に日本に入国しないと失効してしまうため、注意が必要です。

2.既に日本で就労中の外国人を雇用する場合(転職)

転職の場合、その外国人が現在持っている在留資格が、転職後の業務内容に適しているかを確認しなければいけません。転職によって業務内容が変わる場合は、在留資格の変更が必要になることがあります。

その際は、入社前に「在留資格変更許可申請」を行いましょう。

在留期間更新許可申請の申請先は地方出入国在留管理官署で、2週間~1ヶ月で更新できます。申請書は、法務省の公式ホームページからダウンロードしましょう。

就労ビザの新規取得と同じで、新しい勤務先での業務内容や給与に関する審査があります。審査の概要はこちらの記事をご覧ください。

3.留学生を採用する場合(新卒採用)

外国人留学生を卒業後に採用する場合、現在持っている「留学」の在留資格から、就労が可能な在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)へ変更しなければいけません。この場合、企業は内定を出した後、入社時期に合わせて外国人本人に必要な書類を準備してもらい、「在留資格変更許可申請」を入国管理局に行います。

例年、申請は卒業見込みの年の12月頃から可能となり、4月入社に間に合わせるためには、早期に手続きを開始することが重要です。申請が遅れると、入社日までに新しい在留資格が取得できず、就労開始が遅れる可能性があります。

出典:出入国在留管理庁『「留学」から就労資格への変更手続の流れ~4月入社のモデルケース~』(2025年7月現在)

出典:e-GOV『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令』(2025年7月現在)

4.アルバイト・パートで採用する場合

原則として、留学などの目的で日本に在留する外国人が、雇用契約を結んで収入を得る活動は認められていません。

ただし、例外として「資格外活動許可」を取得した場合は、本来の在留目的である学業などを妨げない範囲に限り、就労が許可されます。

なお、許可を得た場合でも無制限に働けるわけではなく、労働時間には週28時間という上限が課せられています。

5.派遣で採用する場合

外国人材を派遣で雇用する場合、在留資格の確認が不可欠です。例えば「技能実習」のように派遣が全面的に禁止されている資格もあれば、「特定技能」のように農業・漁業分野に限り例外的に認められるケースなど、ルールが複雑だからです。

派遣が可能な資格であっても、派遣先の業務内容が在留資格の範囲内でなければいけません。安易な判断は法律違反のリスクを伴うため、採用前には専門家へ相談し、適法かどうかを正確に把握することが重要です。

【補足】特定技能を採用する際は登録支援機関の利用も検討

「特定技能」外国人の受け入れには、法令に基づく専門的な支援義務が伴います。これらの義務を包括的に外部委託できるのが「登録支援機関」です。煩雑な行政手続きや生活オリエンテーションといったノンコア業務を任せることで、人事部門の工数を大幅に削減し、コンプライアンスを確保できます。自社リソースをコア業務へ集中させるための、有効な戦略的選択肢といえるでしょう。

外国人雇用の際の入社・入国準備チェックリスト

外国人雇用の際は、入社・入国に向けてさまざまな準備が必要です。主な準備と対象者、概要を表でまとめたのでチェックリストとしてご活用ください。

準備の内容 | 対象の外国人 | 概要 |

印鑑の作成 | 海外在住者 | 契約締結の際などに実印が必要 |

住居の手配 | 海外在住者 | 住居の確保が義務付けられている |

スマートフォンの手配 | 海外在住者 | 本人名義で契約するか、会社名義で契約して貸与する |

住民登録 | 海外在住者・国内在住者 | 滞在期間が3ヶ月を超える場合は必須 |

銀行口座開設 | 海外在住者・国内在住者 | 給与受け取りや生活費の支払いなどで必要 |

ライフラインの開通 | 海外在住者・国内在住者 | 電気、水道、ガスはもちろん、インターネット環境も手配するとよい |

健康診断 | 海外在住者・国内在住者 | 日本人と同様に必須 |

<入社・入国に向けて読んでおきたい参考記事>

社内の受け入れ体制を整えることも必須

外国人材の定着と活躍には、企業側の受け入れ体制構築が不可欠です。言語や文化の違いによる摩擦を防ぐため、日本人社員への異文化理解研修や、外国人社員への日本語教育といった相互理解の機会を設けましょう。

また、在留資格の手続きや住居探しのサポート、相談窓口の設置なども欠かせません。企業が主体となって職場と生活の両面から支える仕組みを整えることが、早期離職の防止に繋がります。

外国人労働者を受け入れる際のポイントは、こちらの記事で詳しく解説しています。

外国人雇用における5つの注意点

外国人雇用の際は、以下5つの点に注意しなければいけません。

同一労働・同一賃金の義務を守る

求人内容と実際の職務内容や労働条件にズレがないようにする

許可を得ている人材紹介会社・登録支援機関を活用する

外国人雇用特有の手続きや法律に注意する

就労定着のためのケアやフォローを行う

違法雇用とならないよう、それぞれ確認しておきましょう。

1.同一労働・同一賃金の義務を守る

国籍を理由に賃金を不当に低く設定することは、法律で固く禁じられています。「同一労働同一賃金」の原則は、外国人労働者にも当然適用されます。

基本給や手当、福利厚生など全ての待遇において、同じ業務内容の日本人従業員と差を設けてはいけません。給与体系や評価制度に客観性と透明性を持たせましょう。

国籍に関わらず、個人の能力や成果に基づいて公正に処遇することが、企業の信頼性とコンプライアンス遵守の観点からも重要です。

2.求人内容と実際の職務内容や労働条件にズレがないようにする

募集時に提示した職務内容や給与、労働時間と、入社後の実態が異なることは、重大な契約違反にあたります。誤解を招く表現は避け、残業の可能性や休日体系など、少しでも懸念がありそうな点は事前に正直に伝えましょう。

誠実な情報提供が、信頼関係の第一歩であり、結果的に採用のミスマッチを防ぐことに繋がります。

3.許可を得ている人材紹介会社・登録支援機関を活用する

外国人材の採用や支援には、専門的な知識が不可欠です。自社にノウハウがない場合は、国から正式な許可を得た人材紹介会社や登録支援機関を積極的に活用しましょう。

その際気を付けたいのが、パートナー選びです。信頼できるパートナーを選ぶことが、法令を遵守した上で、自社に最適な人材を確保するための鍵となります。

4.外国人雇用特有の手続きや法律に注意する

外国人雇用には、日本人とは異なる特有の行政手続きが伴います。

この記事でも解説しているハローワークへの「外国人雇用状況の届出」や、在留資格の更新手続きのサポートや、社会保険・税金に関する説明などは丁寧に進めましょう。

人事担当者は手続きや法律を理解し、漏れなく手続きを進められる体制を整えましょう。

5.就労定着のためのケアやフォローを行う

採用はゴールではなく、スタートです。

言語や文化の壁、慣れない生活環境など、外国人社員は日本人が思う以上に多くの不安を抱えています。定期的な1on1ミーティングの実施や、仕事の悩みを気軽に相談できるメンター制度の導入など、孤独を感じさせないための精神的なケアが定着率を大きく左右します。

能力を最大限に発揮できるよう、組織全体で温かくサポートする文化を醸成することが、多様性を受け入れる強い組織づくりに繋がります。

外国人雇用に関するよくある質問

外国人雇用に関してよくある質問と、それぞれの回答をまとめました。

外国人雇用のメリット・デメリットは?

外国人雇用のメリット・デメリットをまとめた表がこちらです。

メリット |

|

デメリット |

|

主なメリットは、深刻化する人手不足を解消できる若手人材の確保、多様な価値観による組織の活性化、そして海外展開やインバウンド対応の足がかりとなる点です。

一方、デメリットとしては、言語や文化の違いによるコミュニケーションの課題が挙げられます。また、在留資格の申請・管理といった特有の事務手続きが発生することや、受け入れ体制の構築に時間とコストを要する点も考慮すべきでしょう。

メリット・デメリットはこちらの記事で解説しているので、あわせて参考にしてください。

外国人雇用に適用できる助成金・補助金は?

代表的なものに、厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」があり、就業規則の多言語化や研修の実施など、職場環境の改善にかかる費用の一部が助成されます。また、正社員化を目指す場合に利用できる「キャリアアップ助成金」も対象です。

助成金・補助金および支援制度の一覧はこちらの記事でまとめています。

外国人雇用に必要な資格は?

企業側が取得する特別な資格はありません。

ただし、雇用する外国人が、その職務内容に従事することが許可された「在留資格」を保有しているかを確認する義務があります。

例えば、専門職であれば「技術・人文知識・国際業務」、特定の産業分野では「特定技能」などが該当します。もし許可された活動範囲外の業務に従事させると「不法就労助長罪」に問われるため注意しなければいけません。

在留資格の詳細はこちらの記事でご確認いただけます。

外国人雇用が進まない理由は?

主な理由に、言語や文化の違いによるコミュニケーションへの懸念が挙げられます。次に、在留資格の申請や更新といった行政手続きが煩雑であること、そして受け入れ後の労務管理や生活支援など、社内体制の整備が追いつかないという課題があります。

一方で、実際には外国人労働者は増加傾向で、2024年10月末時点では230万人を突破しています。今後ますます外国人労働者は増えていくでしょう。

外国人雇用の際に守るべき法律は?

「労働基準法」や「最低賃金法」など、日本人と同様の労働関係法令が全て適用されます。それに加え、外国人雇用特有の法律として「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の遵守が不可欠です。

「雇用対策法」に基づき、外国人労働者の雇入れ・離職時にはハローワークへの届出が義務付けられています。

外国人雇用において知っておくべき法律とその概要は、こちらの記事で解説しています。

まとめ

外国人の雇用には、特有の手続きや確認事項が伴います。

特に、就労可能な在留資格かどうかの確認、偽造在留カードへの対策、採用ルートごとの申請手続き、そして入社後の各種届出は、外国人の雇用を適切に行う上で不可欠です。また、在留資格で認められた業務範囲や、給与・労働時間などの条件面にも十分に配慮し、誰もが安心して働ける環境を整えることが重要です。

事前の準備や手続き、入社後のサポートなど、外国人雇用に関してご不明な点がありましたらConnect Jobにご相談ください。

外国人採用・グローバル採用、スタートするなら今

外国人材の採用をはじめたいけれど、ビザの手続きや受け入れ体制の整備などの不安があるという方へ。

Connect Job は、世界中から46万人の登録者が利用しており、日本での就職を希望する優秀な外国人材と企業をつなぐプラットフォームとして、多くの企業に選ばれています。

採用支援実績は1000社以上。

戦略から採用、ビザ申請のサポート、入社後のフォローまでワンストップで行っているため、初めての外国人採用でも安心してご相談ください。

無料・30秒のフォーム入力で詳細資料を送付します

ご準備不要!「こんな人材を募集している」と伝えるだけでOKです!

Connect Job編集部

世界中のトップクラス人材と企業を繋ぐ外国人採用のトータルサポート「Connect Job」。Connect Job編集部は外国人採用と長年向き合ってきた経験をもとに、採用に役立つ実践的なノウハウや最新動向をお届けします。

企業の採用現場でよくある課題や、採用担当者・外国人社員の声など、現場をよく知る社員が編集を担当しています。リアルな現状を知る私たちから、「プロフェッショナル」かつ「現場目線」で役立つコンテンツを発信しています。

運営会社:フォースバレー・コンシェルジュ株式会社(https://www.4th-valley.com)